直面食品营养安全“三重门”

近几十年,中国在促进粮食和营养安全方面取得了长足的进步,但是营养不良(饥饿、营养不足和超重/肥胖)仍然广泛存在,新出现的许多社会经济和环境问题加剧了它的复杂性和影响范围。未来这些问题不仅可能会羁绊住中国在粮食和营养安全领域的努力,还会显著增加经济成本。以可持续的粮食和营养安全为目标,采取综合的政策和投资计划不仅有助于改善中国食品生产体系的效率和质量,还将促进中国经济和就业的增长。

世界上没有任何国家比中国更理解2050年养活90亿人的难处。中国的食品生产体系需要在一个新常态经济发展模式下,养活不断增加且越来越富裕的人口。

同时,中国的自然资源基础越发脆弱,气候变化影响着天气和温度规律,食品安全被越来越多人质疑——这些都是对中国粮食和营养安全的威胁,并且造成了很高的经济成本。农业对促进新常态下的中国经济增长有着巨大的潜力,同时还可以提高粮食和营养安全水平。

过去的35年,中国经历了从农业经济向制造业和服务业经济转移的快速转型。1980年到2013年间,中国的国内生产总值GDP,以2005年购买力平价PPP为标准,以平均每年9.6%的速度增长,2013年中国的GDP规模几乎是1980年的20倍(世界银行World Bank 2015年数据)。由于经济结构调整,最近的中国经济增长率趋缓(7%左右),从投资驱动型增长模式转向更有持续性的、侧重于效率和质量的国内消费驱动增长模式。

粮食和营养安全面临挑战

过去的35年,中国明显改善了粮食和营养安全的情况,但是中国人口仍面对“营养不良的三重门”:膳食能量摄取不足(营养不足),微量元素缺乏(隐性饥饿)以及膳食能量和营养素摄取过量(超重和肥胖)。

目前没有关于中国营养不足人口数量的可靠估计。唯一的来源就是联合国粮农组织(FAO)的估计,根据全国人均所需以及人均可得卡路里计算。尽管对这种估算方法和数据目前还存在异议,但还是描绘了营养不足人口的一些基本情况。

过去20年全球范围内2/3摆脱饥饿的人口在中国。2012/2014年,中国有1.51亿营养不足的人,比1990/1992年的2.89亿下降了48%(联合国粮农组织 2014年报告)。同一时期,中国的营养不足发生率从23.9%下降到10.6%。尽管情况明显改善,但是中国仍是位于印度之后全球第二大营养不足国家(营养不足人口占全球的19%)。

那么问题来了,何以营养不足人口数量(1.51亿)是贫困人口数量(1.05亿)的1.5倍,理论上这两个数字应该是相近的(国际食物政策研究所等2015年报告)。

与以卡路里为基础的饥饿指数相比,营养情况的数据更能全面地展示中国的粮食和营养安全情况,包括微量元素缺乏(比如说维生素A、铁、锌和钙),发育迟缓(身高相较年龄),消瘦(体重相较身高)和体重不足(体重相较年龄)等一系列指标。

中国营养不足人口数量也有明显下降。实际上,中国在儿童发育不良、妇女贫血和成人超重这三个指标上都要低于公共健康警示的关键门槛值(国际食物政策研究所2014年报告),只有两个国家做到了这一点(另外一个是韩国)。1990年至2010年间中国5岁以下儿童的发育迟缓和体重不足的发生率分别下降了71%和73%(发育迟缓的发生率从32.3%下降到9.4%,体重不足的发生率从12.6%下降到3.4%)(世界卫生组织2014年报告)。

就总人口的情况来看,农村和经济条件较差的家庭营养不足的发生率更高(关于研究的总结详见Wong等人2013年报告)。老人、妇女、贫困人群以及进城人员贫血发生率更高(Li等人2013年报告)。

营养状况对经济发展也有影响。关键维生素摄取不足会削弱儿童和成人的智力和身体发育,影响学习成绩、工作生产力和收入(Hoddinott 等人 2013年报告)。隐性饥饿被认为每年致使中国GDP损失0.2-0.4个百分点,换算成美元大概是每年25亿到50亿美元(世界银行 2006年报告)。

中国不仅存在着营养不足的问题,也同时存在超重和肥胖快速增长的问题——由于过量摄取饱和脂肪、卡路里、糖分以及久坐。最近一份研究表明2011年中国的超重和肥胖发生率在26%至44%之间,根据不同的判定标准;但是不管用什么判定标准,中国在2011年的超重和肥胖率是1991年的1.5倍到2倍(Gordon-Larsen 等人2014年报告)。

像营养不足一样,超重和肥胖的发生也有明显的规律,城市人口比农村人口明显多发,比如说2010年城市儿童和成人的发生率是乡村的1.5倍(Zong和Li 2014年报告)。上世纪90年代和本世纪初,城市超重和肥胖人口增速高于农村,但是最近农村地区也出现了同样的增速(甚至更高一点)。

越来越多的超重和肥胖人口给医疗和经济都带来压力——包括一系列非传染性疾病(比如说糖尿病、心脏病和某些癌症),增加医疗开销,降低劳动力生产水平(早夭、残疾和疾病)。1980年至2010年中国成人糖尿病发病率从1%上升到10%(Xu等人2013年的报告)。超重和肥胖造成的直接或者间接损失占到中国GDP的4%,如果不采取预防性措施,到2025年这个数字可能到9%(Popkin 等人2007年报告)。

影响粮食和营养安全的因素

中国是世界上人口最多的国家,人口数量从上世纪50年代的5.44亿人翻了一倍增长到2013年的13.6亿人(世界银行2015年报告)。

根据现在的预计,中国将在2030年到达人口数量峰值14.5亿人。在过去的20年里,只有城市人口继续增长。1950年城市人口只有总人口的12%,到2014年这一数字已超过50%,预计2030年城市人口将占总人口的2/3(预计2050年为3/4)。

另外一个人口统计特征就是由工业化、市场化、城市化和户口管理松动等国家政策带来的人口迁移(国际食物政策研究所2015年报告)。2012年进城务工人口已经达到2.63亿,几乎是人口总数的20%,到2030年这一数字将达到3.5亿(Yeh等人2011年报告;中华人民共和国人力资源和社会保障部MOHRSS 2013 年报告)。中国的人口迁移主要是城乡之间和内陆与沿海地区之间,特征是大部分迁移人口都是有高中学历的年轻男性前往东部地区,进入生产加工和建筑行业。迁移人口进入城市生活就减少了农业劳动力。

与此同时,在医疗技术进步、营养充裕和独生子女政策三重作用下,中国人口正在迅速老龄化。

2010年,中国有1.14亿老龄人口(年龄在65岁及以上),约占总人数的8%;到2050年老龄人口预计达到3.31亿,约占人口总数的1/4。

上世纪80年代和90年代,中国的经济增长受益于大量处于工作年龄段的人口——有些分析认为这一“人口红利”可换算成当时经济增长的1/4(Cai和Wang 2005年报告)。老龄化社会加上年轻人口退出农业两个人口统计特征对中国经济、农业-食品体系有着深刻的影响,农业劳动力将在未来20年到30年间急剧下降(Zhong和Xiang 2012年报告)。

在发展中国家,个人和家庭的购买力明显影响着他们获得健康营养食物的能力和饮食习惯。

1990年至2014年,中国的人均年收入从1072美元上升到8908美元(以2005年美元购买力平价计),到2030年有望达到18102美元,而到了2050年可能会达到33021美元(经济合作与发展组织OECD 2014年报告)。还有预测认为,很多中国家庭已经接近中产阶级门槛(如果定义为日均收入在10美元至100美元购买力平价),这意味着在未来20年的经济发展中,收入只要再提高一点,中国就将涌现大量中产阶级。

然而收入的增长并不一致,富人的收入增长要快于穷人(Li 和 Sicular 2014年报告)。基尼系数——一种衡量收入分配公平程度的办法,0代表绝对公平,1代表绝对不公平——上世纪90年代中期这一系数大约是0.40,到了2007年、2008年这一系数就已接近0.50;尽管有微微改善,但是不公平程度依然很高,就公平而言,中国仍然是全球排名垫底第三的国家。

城乡之间、沿海与内陆城市间收入分配差距也在加大。比如说,城乡收入比例已经从上世纪90年代末期的2.5左右上升到2000年后末期的3.3,随后虽有下降但仍然在3.0以上(这在国际标准下是高的)。

收入差距加大的原因包括农业投资激励减少,制度障碍造成难以获取社会服务,以及农业和非农商品交易格局的变化导致农产品(000061,股吧)价格下跌(国际粮食政策研究机构等 2015年报告)。如果收入差距不能缩小,农民的福利将会减少,农业将会停滞,阻碍长期发展。

中国的人口和收入增长要求更多和更优质的食物——从依靠主食转变到多样化和高质量的饮食,包括很多加工食品(Rosegrant 等人 2013年报告)。不仅是摄入更多卡路里,平均来说从1990年开始,中国人的饮食结构从以谷物为基础过渡到含有更多蛋白质(动物制品)以及更加多样化(水果和蔬菜)。谷物的日均摄入已经从1990年的1621千卡下降到2011年的1452千卡,谷物只占全部卡路里不到一半。同时水果、蔬菜、肉类、禽类和水产品迅速增加,这些还在饮食结构中持续增加比重。

未来数十年中国人饮食结构将会继续多样化,预计从2000年到2030年,肉类、水果和蔬菜(每人每年千克)的消费将增加接近50%,而谷物将会降低7%。

从谷物到肉类饮食结构的改变能够提供更多营养(Delgado 等人 1999年报告)。肉类消费的增加将推升谷物价格(饲料需求增加),对环境也有负面影响(肉食的生产比植物食物生产更消耗本就有限的能源和水资源)(Steinfeld等人2006年报告)。比如说,每卡路里牛肉的生产耗水比等量谷物和淀粉根茎类植物生产耗水多20倍。

城市化、全球化、食品生产和供应渠道随着经济增长而迅速变化,中间环节越来越少,批发商和超市越来越起到主导作用。尽管中国较晚加入到这种变化之中,但中国现代零售业的发展,特别是农村市场,要比之前其他发展中国家来得更为迅猛(Reardon 等人 2012年报告)。上世纪90年代末期中国出现了许多超市和大型农业食品企业。中国47家销售食品的零售连锁品牌在2001年的销售额为130亿美元,2009年就已增长到920亿美元。

随着中国公路交通的发展,农产品从产地到市场的长距离运输越来越多。大的农业企业引领了合同制的地方、全球采购网络潮流,并且对食品安全、质量和其他技术和物流有独立的标准。比如说,中国的大米生产就在进行全价值链转型,碾米技术不断巩固和现代化,大米的价值链在地理上拉长了,但是参与者却少了。

食品价值链的转型使我们可以轻易获得大量廉价且营养食物,但是对小农农业来说,要满足那些特殊的和严格的标准、产量和包装要求、物流和时间要求很难。

实际上小农农业参与现代市场渠道能够增加农民收入,但是依赖非土地资产,比如说基础设施(道路、灌溉)、参与合作社、教育、现代市场参与以及农村非农业就业。

中国自然资源的限制和不断减少,而食物需求不断增加,不断城市化并且全球人口更加富裕,这意味着食物需求和其他需求间的竞争越发激烈。

中国的人口大概是全球人口的1/5,但是只有大约8%的全球可耕地(联合国粮农组织 2015年报告)。中国的人均可耕地面积是0.08公顷,这一数字还不及全球平均水平0.2公顷的一半。工业和城市还在加速侵占可耕地,污染和对土地资源的竞争可能会伤及粮食安全,特别是土地和适宜的气候都只在人口密集的东部。

土壤腐蚀、贫瘠、酸化和污染造成的减产土地大概占全国可耕地面积的40%(Patton 2014年报告)。不仅如此,农民大量使用低效肥料给水系造成了富营养化、温室气体排放以及土壤酸化(Ma et al. 2008)。

曾有研究计算过每年土壤减产直接给中国造成了77亿美元的损失(占GDP的4%),间接损失达到310亿美元(Berry 2013年报告)。

水资源压力也很显著。2013年农业用水占全国用水的65%,但是只有一半的水量滋养了庄稼,因为灌溉系统的低效和失修(世界银行2013年和2015年报告)。这种低效对于中国格外严重,因为中国的可再生淡水资源只有全球平均水平的1/3,按照这样发展下去,到2030年时供水不足达到25%。

在中国的北方平原,抽取地下水灌溉造成每年地下水水位下降1米(Yang 等人2015年报告)。而中国的大部分水资源(大概80%)都集中于长江以南。工业化、饮食结构多样化、城市化造成用水需求激增。到2030年,人口增长和消费模式的变化带来的灌溉水需求预计是2005年的182%到230%。

气候变化不仅更严峻地挑战中国的粮食生产体系,还带来了新的问题。过去50年中国的气候趋势体现在温度上升和降雨变化,北部和东北部年降雨减少,而南部、西南部和东南沿海降雨明显增加。

气温上升、更频繁更强烈的极端天气伴随着这些气候变化,洪水比上世纪50年代多发生7倍,高温天气在过去10年也越发常见。想要预知气候变化对未来的影响非常难,因为中国的气候区和耕作具有异质性,同时也很难判断因气候产生变化的大小和特征。

气候变化对粮食生产的影响会改变粮食价格和贸易。对二氧化碳“肥料效应”的不同预期—气候变化影响二氧化碳肥料增加粮食产量,粮食价格下降,反之亦然—2030年粮食价格变化从降低12%到上涨18%不等。

贸易变化的结果将阻碍粮食价格进一步上升,对于中国的粮食自给有一定的影响。不同的气候情景下,粮食产量和价格不同导致农民收入发生变化。

工业和农业生产的扩张、现代化以及集约化给中国的食品安全带来了越来越多的威胁。

工业活动所产生的重金属和化学物质通常可以在土壤和水中存在很久,长期影响食品安全和人类健康。官方数据显示中国8%的耕地受到工业污染—受影响的粮食大概是1200万吨,相当于每年造成大约32.6亿美元的经济损失(中国日报2012年报道)。

中国食品供应链的扩大和复杂化带来了交叉污染、食品变质和大范围传播受污染食物的潜在风险。而且保证供应并在激烈竞争中提高利润令一些农民、食品加工厂和商人忽视食品安全,而采用有潜在危险的添加剂和生产方式,比如说最近的毒奶粉事件。

与此同时,更多更频繁的消费肉食给人畜传染病(定义为人畜之间可互相传染的传染病)散播和变异提供了充足的条件,不仅威胁着食品供应还有人类健康。过去10年间,中国发生了数次人畜传染病的暴发,包括猪流感(H1N1)和禽流感(H5N1以及最近的H7N9)等各类。

这类疾病造成的经济损失不仅仅是医疗费用,还挫伤了消费者和投资者信心,影响旅游、零售、投资以及贸易(Keogh-Brown 2014年报告);研究表明不同程度的流感可以对经济造成相当于GDP0.7%至9%的损失。

建立更高效的农业和食品价值链

新增的人口、环境、市场和健康问题对中国粮食和营养安全的挑战越来越大,甚至可能阻挡未来的经济发展。想要提高粮食和营养安全,同时刺激经济增长,无论是农业领域还是其他领域,都需要综合的政策和投资策略。

中国需要新一轮机制创新使食品生产体系的效率实现最大化,产出更多更安全的食物。关键要有一个运转良好的土地租赁和买卖市场,更高效地利用土地。相似地,创新的机制安排应该鼓励不同农业模式的发展和共存(包括合作制和家庭农场),以竞争提升效率。统一透明的食品安全规定和监督系统应负起责任,并为培训、技术和设备提供可支持的资源。

增加对气候-智能、可持续的以及营养敏感的农业投资的支持。

想要做到以上三点,政府和投资应该鼓励食品生产体系适应由新生的气候、自然资源和营养问题带来的粮食安全挑战,并且帮助解决困难。

中国自然资源的日益缺乏和贫瘠需要大力研发资源节约型农业技术并付诸实践,在较少的自然资源下提供更多的营养食物。农业应对气候变化的焦点,是缓解气候变化并在变化中获得最大生产力。现在还是淘汰农业补贴及相关政策的好时机,因为这会导致自然资源利用效率的降低。此外还要扩大对农村基础设施的辅助性投资,包括公路和灌溉等各类投资。

鼓励买卖双方共赢的贸易。

考虑到国内资源禀赋,中国应该更高效地利用越发整合的国际贸易市场。中国应该提高劳动力和土地生产力,以支持高附加值的农产品生产,比如说水果、蔬菜和水产品,并进口土地集约和水集约型的农产品,比如说谷物和植物油。政府需要帮助国内的生产者满足国际市场的质量和安全标准,帮助其获得市场信息、培训、金融服务,特别针对小农业主和年轻的农民。

政府必须抵制扭曲且不稳定贸易政策(特别是当粮食价格高企时),这种政策通常会进一步提高粮食价格并且损害粮食安全。

建立有效的跨行业社会安全网。

目标更明确和更有效的社会保障政策能够缓冲短期粮食和营养安全冲击,长远来看可以避免粮食和营养不足情况的发生(比如说通过教育和公共卫生服务)。

这些社会保障政策应该额外关注弱势群体(妇女、儿童和老人)和粮食供应最不足的地区,不管是农村还是城市。还可以尝试有条件的现金和食物转移支付规划,学校供餐项目、孕妇和儿童营养项目、公共服务以及保险。也可以探索新的方法,比如说将社会保障、营养项目和农业支持干预相结合的跨行业社会保障计划。

建设高效的包容性食品价值链。

将中国的小农业主与整条农业价值链相连,实现从“种子到勺子”(从生产到销售),是提高农业生产力、促进粮食安全以及经济增长的重要因素。升级到高附加值产品生产以及农业领域以外的产业多样化,能拉升小农业主的就业,增加他们的商业机会。

要进入到高附加值产品生产需要机构改革,以实现横向和纵向的配合,包括建立适合小农业主的生产联合会,提供金融及扩展服务。信息和通讯科技的发展也给农民进入价值链提供了良机,帮助他们降低了交易费用,增加了谈判筹码,以及获得实时的市场信息。

未来数十年中国要养活14.5亿人,并且实现高质量而非高数量的经济增长。通过以下这些互相关联的措施,中国的农产品体系可以为新常态下的经济发展贡献力量,同时提高中国人的粮食和营养安全。比如,实施机构改革建立更高效的食品生产体系,增加对气候智能、可持续的以及营养敏感的农业投资的支持,鼓励买卖双方共赢的贸易,建立有效的跨行业社会安全网,以及建设高效的包容性食品价值链。

本文作者为国际食物政策研究所(IFPRI)所长

[责任编辑:]

相关阅读

- (2015-03-18)食品业的那些“营养陷阱”

- (2015-05-12)食品工业急需关注营养安全问题

- (2014-06-16)专家解读4项新食品安全国家标准

- (2014-06-16)甘肃出台新政加大食品安全监管力度

- (2014-06-16)从台湾“黑心油”看食品掺假

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

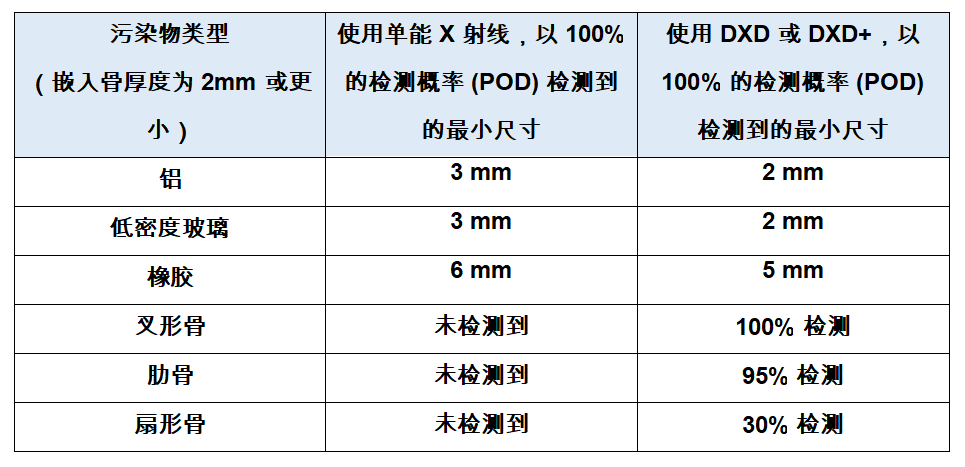

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

参与评论