食品安全责任险推行为何屡屡受挫

“高不成,低不就”处境尴尬

据中国财经报报道,一家在8个省份经营食安险的保险公司产品负责人表示:“实际上食安险这个产品销售情况并不好,2014年我们这块的保费收入是300万元左右,大约有1000多家食品企业购买了这个产品,但90%是餐饮企业,食品生产企业只占10%。对大型食品生产企业来讲,它们的需求并不是很强,因为它们认为自己出险的概率很低,而中小型企业又觉得会增加负担。至于小作坊、小摊贩,它们又不是保险公司要销售的对象。”

他表示,目前企业对食安险的认知还不足,这个市场仍然需要政府引导和市场培育,“现在推广保险的方式主要是与当地政府、食药监部门、协会等一起办座谈会,最终洽谈业务的还是保险公司自己。”

最早见于去年5月,国务院办公厅印发的《2014年食品安全重点工作安排》。要求“研究建立食品安全责任强制保险制度。制订出台关于开展食品安全责任强制保险试点工作的指导意见,确定部分重点行业、重点领域试点食品安全责任强制保险制度”。

在全国性试点铺开之前,上海早在2012年就已推广食安险。而到了去年底,全国已有湖南、河南、江苏、内蒙古、河北、浙江、山东、福建、湖北等省份试点食安险。

国家行政学院社会和文化教研部副教授胡颖廉表示:“保险相当于市场机制,就要发挥市场的作用。保险公司是要赚钱的,它不要求所有人(食品企业)都加入,保险公司要做好把关工作,实际上是为政府做了一个准入的把关——企业的资质如何、人员健康状况如何、生产实力如何等,保险公司都要审核。实际上对企业来讲,又增加了一道门槛,参加保险不仅可能增加企业负担,而且也提高企业的门槛。”

此外,还有更值得注意的现实问题摆在面前。

决策者出台食安险制度,所基于的,无疑是中国中小食品企业众多的现状——一旦这类企业成为食品安全事故的肇因,以其偏弱的资金实力,想要赔偿众多消费者所受的伤害,可谓杯水车薪。

然而,食品企业是否愿意投保却难说。而这对于这一市场机制的另一方——保险公司却至关重要,因为后者的保费收入和风险承载能力直接受到影响。

效仿上海模式,财政补贴引导?

上海是国内最先试点食安险的地方。2012年8月,上海市食安办在浦东、宝山、闵行、崇明等区县开展了“农村集体聚餐食品安全责任保险”试点。

截至目前,在上海被纳入食安险之列的,主要有乳制品、婴幼儿食品、食用油等重点食品企业,以及大型食品批发、大型超市、大型婚宴、农村自办酒席、集体用餐配送等高风险食品企业。

农村食安险的推广,是上海在食品安全上“政府作为”的显现。例如,目前奉贤区61家农村固定办酒场所(农家会所)全面完成投保,投保率为100%;嘉定区在全区12个街镇全面实行,98家备案的自办酒会所中已有66家签订投保合同;宝山区罗店镇由镇政府统一出资2万元,将全镇农村家庭集中办宴点统一参加了保险;崇明县也采取了乡镇政府打包购买保险的模式。

上海市食药监局一位工作人员总结说,上海在这方面的经验就是“探索财政补贴引导”,借助法律、行政和市场等多种手段,把保险与食品安全诚信体系、食品安全追溯体系、“黑名单”制度结合起来,引导保险行业去开发食品生产、经营企业有需求、能实现“多赢”的保险产品。

[责任编辑:]

相关阅读

- (2014-06-25)食品安全责任险已具备可行性

- (2014-08-22)专家:食品安全等领域强制责任险可防止逆向选择

- (2014-09-02)食品安全责任险未必保证吃得安全

- (2014-09-02)食品安全责任险未必保证吃得安全

- (2014-11-17)食品安全责任险并非万能

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

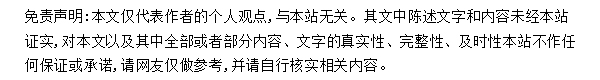

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

参与评论