迷信营养学“伪知识”,小心踏入食品安全误区

国家食品安全风险评估专家委员会主任委员,国家食品安全标准审评委员会副主任委员、美国康奈尔大学营养科学系和香港中文大学兼教授陈君石院士在由中华医学会中国健康教育中心、中国健康促进基金会主办的中华医学会健康大讲堂活动中,澄清了国内食品安全认识中的5个常见误区:

误区一:以讹传讹,但影响很大,比如奶粉的激素案。某种品牌的奶粉被认为能造成武汉三个婴儿性早熟,其实根本不是性早熟,正确诊断是这三个小孩是假型乳房发育。本身就不是性早熟,又跟奶粉联系起来,根本是无稽之谈,但影响极大。

误区二:夸大危害,比如反式脂肪酸,反式脂肪酸肯定不是好东西,吃多了有危害,但将反式脂肪酸说成如同“DDT一样”。北京有一家很有影响的蛋糕连锁企业,第二天就发布信息说他他们做的蛋糕都是动物奶油,不是植物奶油。大家想想动物奶油中的胆固醇比植物奶油中的脂肪含量多得多,危害要比反式脂肪酸大的多。而且动物奶油的反式脂肪含量远远高于植物奶油,而且不需要标注。

误区三,把食品污名化、妖魔化。转基因食品不断受到攻击,还有强化食品,比如1995年开始全民加碘和铁强化食品都受到攻击,而铁强化酱油是解决我国缺铁性贫血很主要的公共卫生措施,这在国际都是公认的。

误区四:笼统地把假冒伪劣与食品安全画等号。上海发生的染色馒头,加了柠檬黄,柠檬黄不可能多加,柠檬黄是一种色素,色素的颜色取决于浓度,柠檬黄多加了,就不会是生产者想要的黄色。柠檬黄加在汽水中是合法的,但加在馒头中是非法的。但是被炒作成食品安全问题是不应该的。这是假冒伪劣事件,依据非常确凿。

误区五:过于重视化学性污染,而忽视食源性疾病。从科学家的角度讲,致病性微生物引起的食源性疾病是排在第一位的,是世界上头号食品安全问题,当然也是中国的头号食品安全问题。什么叫致病性微生物引起的食源性疾病?就是通常所说的“食物中毒”。有相当人在一年中有时候会吃得不合适“闹肚子”,除了纯感冒引起的闹肚子以外,“吃”占了绝大多数的比重。大家觉得拉拉肚子有什么了不起?最多吃点药就好了。其实相对于农药残留,相对于其他所谓化学性危害来讲,这才是真正对健康有影响的。

最近德国的致病性大肠杆菌大家都知道,国内也发生过致病性大肠杆菌,虽然跟德国这次病毒的型号不同,但都是大肠杆菌,2000年在江苏和安徽发生2万人中毒,177人死亡,这难道还不足以说明食源性疾病是我们的头号敌人吗?但食源性疾病并不受到消费者关注。

在陈君石院士看来,消费者对食品安全的担心缺乏科学根据,信息严重不对称。科学家掌握的科学信息和对食品安全种种问题的看法和消费者所掌握的信息和看法差距非常大,在全世界在这方面都有差距,有差距也是合理的。但是在中国这个差距远远大于发达国家,也大于信息比较缺乏的发展中国家。中国的特色是,信息量非常丰富,但缺乏依据。

那么该如何判断食品安全信息是真科学还是伪科学,比如那些微博微信上的“转一下救命”帖子?

对此,美国营养学教父T.柯林.坎贝尔给出的建议很简单:

1、这些信息有没有研究案例或数据支持?是研究得出的结论或仅仅是一些吓人的观点和故事?

2、有没有明确的研究机构和研究学者,或仅仅是“某某专家说”

3、可不可以查到相关文献?尤其是那些“转内销”观点,有没有英文文献?

[责任编辑:]

相关阅读

- (2016-06-24)转基因食品的营养学评价研究进展

- (2018-04-24)“烹饪与营养学”课程中细谈长短菜心的利弊及形因剖析

- (2014-06-16)家乐福与您一起努力建设食品安全诚信

- (2014-06-16)以诚信保障安全 中国食品安全诚信宣言大会在京召开

- (2014-06-16)张志刚:提高诚信自律,共为食品安全献计献策

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

Mettler-Toledo 在中国国际渔业博览会上展示创新的产品

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

食品异物问题频发?是时候了解X射线检测了

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

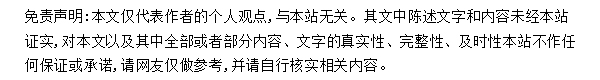

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

《保健食品真实世界研究通则》团标技术审查与特食跨

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

凝聚全球食饮智慧 SIAL西雅展国际化水平再创新高

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

精准把控 高质发展,第三届微生物安全与应用会议在

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

《食品行业科技创新白皮书》重磅发布!

参与评论